BIM如何用于施工图设计阶段造价控制?施工图设计阶段BIM在实际项目的应用

****新建教学楼、报告厅等教育设施项目,位于济南市历下区燕子山路36号,西侧为燕子山路,南临经十路,东侧为山东省出版技工学校和中共山东省直机关党校,北侧为地震局单位用地。该区域较为繁华,用地紧张,位置优越。校园项目规划建设用地面积为29720.2平方米。本项目拟将现在不具备使用条件的建筑拆除,新建部分校舍,以满足新的教学使用要求,形成校园新的规划布局结构。该项目的实施可以打破目前制约学校发展的瓶颈,使其更好地为学生服务。总建筑面积19677.53平方米,综合教学楼13291.48平方米,地下车库及报告厅6045.71平方米,学校水池水泵房340.34平方米。建筑结构形式为框架结构,建筑类别为重点设防类。项目效果图如下图(图4.3.1-1)

(图4.3.1-1效果图)

总体目标:协助业主有效管控设计图纸质量,提前发现并解决图纸中建筑、结构和机电各专业间的错、漏、碰、缺问题,将问题提前解决,减少项目现场因设计问题带来的拆改、停工、返工,节约项目成本,缩短工期,提高项目品质。

本项目的性质属于学校改扩建工程,涉及到学校学生上课和场地有限等问题,对施工增加了很大的难度,现在基于BIM技术我们可以做到把这些问题前置到设计阶段来解决,通过相关的技术手段针对相对应的技术难点提前做出应对方案。

难点一:工期紧张

本工程为学校改扩建项目,要求在开学前完成,工期压缩较多,时间紧任务重,施工过程中因图纸问题、各专业交叉施工不协调等问题会无形中严重影响工期。对应解决方案:在设计阶段,我们根据设计图纸进行BIM三维建模、碰撞检测、管线综合排布,查找图纸问题,优化设计方案,减少设计变更,解决各专业交叉施工的对接问题,从而为后期施工节约时间,达到缩短工期的目的;

难点二:场地拥挤

本工程施工场地有限,大量材料只能根据施工进度统筹兼顾,随到随用,不能一次性到位,同时辅助材料需根据施工进度随时调整堆放位置;

对应解决方案:施工之前,我们通过三维建模以及施工场地模拟布置,对现场材料堆放、机械停放等进行合理布置,另外我们运用BIM技术进行模拟施工,按施工节点准确计算下一步材料用量,合理排布用料计划;

由于本项目施工工期较短,为保证工程能按时完工,在施工图设计阶段对图纸的审查工作要求就比较严格,越大程度的修正图纸问题,就能越大程度的减少后期因设计变更而浪费的施工时间。在设计阶段进行三维建模和各专业合模检查协调问题,我们主要从两个方面着重检查图纸问题。一个方面是检查图纸的深度问题,即检查设计图是否存在不完善或缺细部节点图等情况。另一个方面是通过碰撞检测,检查设计图各专业之间的碰撞问题。总的目标就是提前发现图纸的错、漏、碰、缺等问题,减少设计变更,有效缩短工期,以及节约成本。

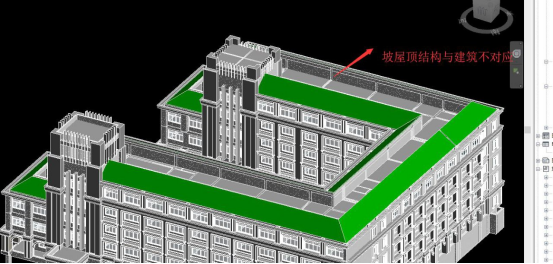

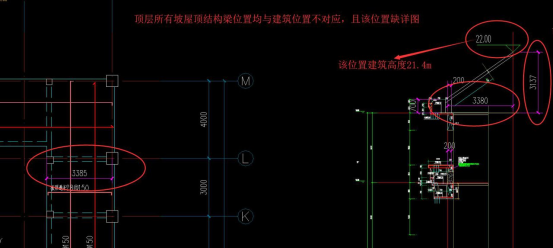

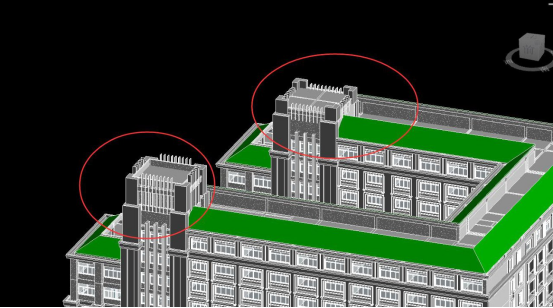

首先,在图纸深度问题的检查过程中,我们发现以下问题:(1)坡屋面建筑图纸与结构图纸无法对应,且缺少坡屋面顶端节点详图,图纸表达不够明确,需设计尽快复核完善。详下图4.3.3-1、图4.3.3-2。(2)出屋面部分,结构与建筑无法对应,女儿墙外立面装饰构件与结构差异较大,需设计复核尺寸标注,进行修正。详下图4.3.3-3(3)其他问题:建筑装饰构件多处位置与结构不对应,且外立面构件与结构冲突地方较多,需设计修正完善。

(图4.3.3-1三维模型)

(图4.3.3-2大样图)

(图4.3.3-3三维模型)

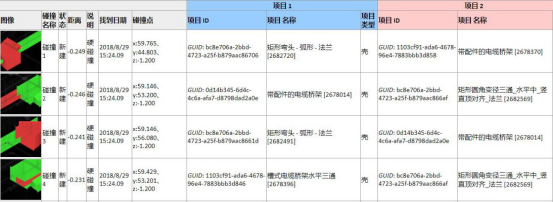

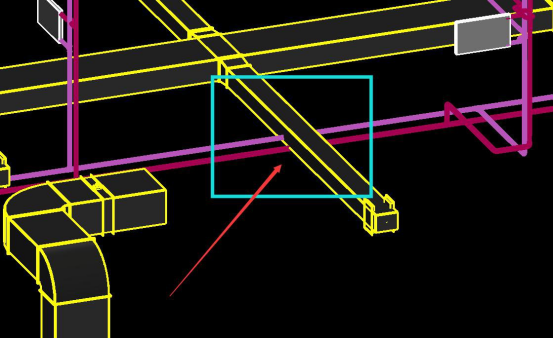

另外,在三维模型中进行碰撞检测检查各专业碰撞、协调问题的过程中,发现较多碰撞问题,无论是管线和结构直接的碰撞,还是管线与管线之间的碰撞,都存在较多问题。下面举例进行说明:部分碰撞检测结果详下图(图4.3.3-4(管线与结构的碰撞)、图4.3.3-5(管线与管线之间的碰撞)),通过碰撞检测中的构件名称ID,我们可以快速检索到碰撞位置,然后进行优化调整,最后协同设计做出优化设计方案。

(图4.3.3-4管线与结构的碰撞)

(图4.3.3-5管线与管线之间的碰撞)

管线之间碰撞的优化过程举例说明,详下图(图4.3.3-6优化前、图4.3.3-7优化后)。在发现碰撞问题后,我们的优化过程是:首先复核图纸设计,先确定三维模型构建的正确性,从平面位置和立体三维位置进行确认,在模型建立正确的基础上,根据相关专业的设计规范以及施工规范,对碰撞点涉及的各专业管线就行优化调整,此例碰撞问题为:排风管道与采暖管道水平碰撞,优化做法为管线过弯处理。

(图4.3.3-6优化前)

(图4.3.3-7优化后)

在传统造价管理模式中通过2D平面图进行图纸会审,往往只能发现一些比较表面的问题,较深入的一些问题很难发现。基于BIM技术,运用三维建模、碰撞检测以及可视化状态下的漫游浏览,能够查找出设计图中全部的错、漏、碰、缺问题,真正意义上的减少设计变更,起到缩短工期、节约成本的作用。

文:管连斌 版权归原作者所有

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!

相关培训