P-BIM的定义是什么?P-BIM模型可以从哪些方面去解读?

建筑信息模型应用统一标准》中定义P-BIM:基于工程实践的建筑信息模型应用方式Practice-based Building Information Modeling。P-BIM模型可以从以下六方面进行解读:

(1)Project领域项目分析。建筑业包括许多领域(例如建筑工程、市政工程及桥梁工程等),由于不同领域的建筑项目拥有不同的专业技术特点和管理模式,那么不同领域的BIM实施方式也必然不同。P-BIM认为应该为不同领域制定专门的BIM标准体系,用不同的方法来实施BIM。

(2)Professional领域专业分析。每个项目又可以按不同专业进行分类,按施工顺序可以分为地基工程、结构工程、机电工程,按施工工作面可以分为室内工程、外装工程及室外工程。每个项目有一个总数据库,总数据库按专业可以分为几个子数据库,各专业只需做好本专业的数据的获取和存储,减少了不必要的工作时间,提高了效率,各专业之间共享也就更加方便。

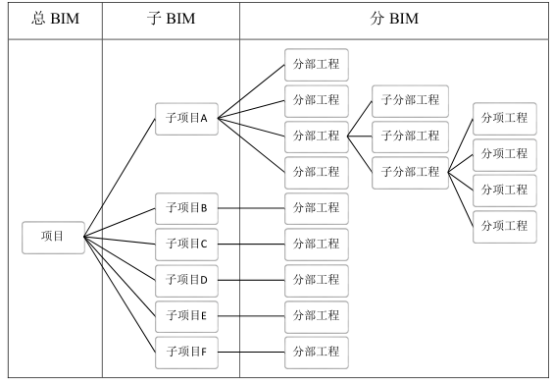

为便于数据的存储和调用,将建筑工程P-BIM总模型就分为地基子模型、结构子模型、机电子模型、室内子模型、室外子模型和外装子模型六个子模型。六个子模型又各自被分为若干分模型。如果将按信息流程建模看做是横向划分,那么将BIM模型从内向外剖析可以划分为总BIM、分BIM、子BIM三层,如图1.2所示。

图1.2P-BIM模型组成

(3)PDM产品数据管理。PDM以产品为中心,通过网络和数据库技术,把全生命周期与产品相关的信息和相关过程集成起来统一管理,为工作人员提供一个协同工作的环境。建设工程同样是由多产品组合的系统,因此可以借鉴PDM的成功经验。利用模型对产品设计进行跟踪修改,通过信息系统来实现全生命周期内产品的数据和信息的有效管理。

由于建筑工程由地基、结构、机电、室内和外装等产品组合而成,每个产品有其独立的设计、施工、管理及维护方式,因此,建设工程的每个产品(分BIM)的全生命周期过程可以借鉴较为成熟的PDM(产品设计管理)方法。按照PDM的产品设计、工艺设计、生产制造、服务维护四个阶段数据管理,建筑工程产品也可相应分为四个模型,即设计模型、合约模型、竣工模型、运维模型,从这四个模型中提取的数据将服务于业主、设计、施工、监理、政府等项目参与各方的管理决策。模型信息传递如图1.3所示。

图1.3模型信息传递

(4)Play-well用好模型。借鉴PDM的产品设计、工艺设计、生产制造、服务维护四个阶段数据管理,建设项目模型也可分为设计模型、合约模型、竣工模型和运维模型。实际施工受环境、工艺、设备以及管理等影响,不可避免的会有这样那样的误差与调整,实际所建的房子不可能与设计模型完全一致。要想用好模型就必须用各种手段把现场实现施工的结果建到模型中去,与设计模型对比分析,发现问题及时纠偏。

(5)Public。P-BIM走的是从下而上的大众路线,利用大众的力量来推动P-BIM的实施。建设项目全生命周期的所有参与者,都可以利用软件和信息交换技术,及时传递和交换信息。P-BIM就是要利用互联网的互动思维,建立一个立体化的、无中心、无边缘的网状结构,例如现场施工人员可以通过手机APP明确要完成的任务,又可以将现场实际完成情况反馈到模型中,这样项目经理、质检员、安全员,政府管理人员等都可以通过模型对项目有一个清晰的把控。

(6)Proprietary专门信息标准。我们的P-BIM是依靠底层的大众来实施,那就要尊重设计、施工人员的习惯和工具,尊重专业分工、尊重多年积累的工程技术和管理经验,制定属于我们的专门信息交换实施标准,这是实现BIM发展目标,保证我国工程信息安全的必经之路。

作者:刘海林 郑州大学

仅供学习交流 版权归原作者所有 如有侵权请联系删除

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!

相关培训