重庆BIM案例:BIM在施工阶段的融合应用

位于重庆市的某项目总体规划建设用地面积约3万m?,总建筑面积约10万m?,是由高层、裙房及车库等附属配套组成,集行政服务中心、商务办公等多功能多业态于一体的综合性建筑。作为当地重点民生工程、标志性的行政商务中心,项目建设初期,便面临社会关注度高、参建单位多、协调工作杂、工期紧等一系列挑战。业主方秉持“智慧建设”的理念,为探索解决传统工程项目建设中的难点、痛点,以科技赋能工程建设,实现“智建、慧管”的愿景,积极采用BIM技术。

项目团队依托企业创新性的BIM+N管理模式,即BIM与设计、造价、监理、乃至全过程咨询相结合,根据业主所需,以BIM技术为核心,在重庆市建设工程领域中首次探索应用了BIM全过程集成应用+工程监理的模式,利用BIM技术的可视性、模拟性、协调性、优化性、可出图性等特点,与工程监理“三管、三控、一协调”进行有机结合,为项目管理赋能[3]。

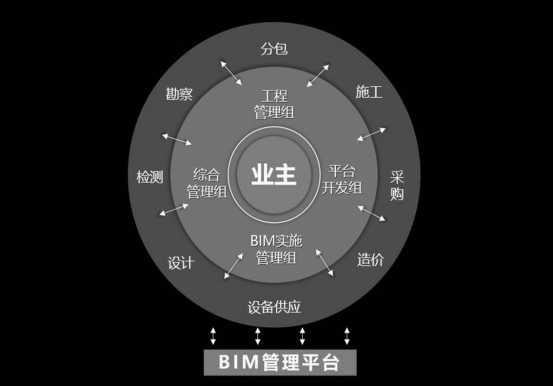

团队借助现代信息技术,以信息平台(PC+移动端)为载体,以BIM、GIS、AI及大数据为核心,利用“小前端+大后台”的模式,基于项目实际情况,打造数字化协同管理平台。探索解决项目管理过程中各参建单位、管理人员在传统管理模式影响下管理方式单一、管理效率低、多单位多专业协同难度大、信息混乱等难题,将参建各方紧密联系起来,围绕同一个平台开展工作。通过人员整合、流程整合、知识整合、功能整合,形成组织、角色、权限、流程、事件、协调、关联、控制等各方面的相互作用与串联,最终建立起一个可量化、可对比、可评估、可追溯、可挖掘的数据库,让项目管理工作随时随地可见、可查、可管、可协调(图1)。

图 1 BIM 数字化协调管理平台的搭建

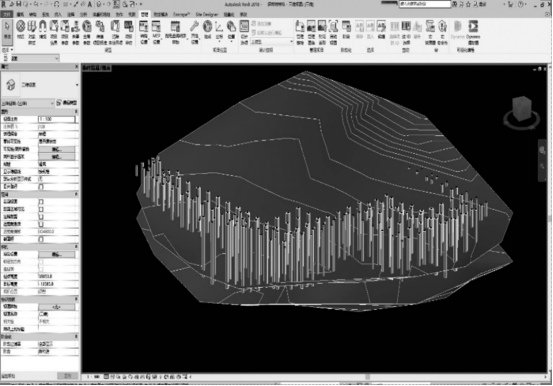

在项目团队的建设中,团队成员以“主动学习、主动融入、主动应用、主动思考”为主旨,树立主动意识,以工程建设数字化发展为己任,确立BIM数字化协同管理平台为一切管理工作的核心。同时,对团队成员进行相关系统化培训,并在合理的专业技术范围内进行团队成员的岗位协作(例如,BIM岗位成员可协助专业监理工程师进行监理细则编制、方案审核等工作,而专业监理工程师可协助BIM岗位成员建立施工关键节点大样模型、危大工程演示模型,并基于BIM进行工程量分析、工艺模拟等),提高团队成员在各自相对陌生领域的专业认知,让团队成员形成良性互动,由传统工程项目管理团队迈向融合型团队,最大限度地挖掘BIM应用的优势与潜能(图2)。

图 2 监理工程师协助进行基于 BIM 的超前钻模拟分析

在施工准备阶段,团队以“定制化”为咨询服务导向,充分征询业主方前期需求,依靠企业成熟的研发团队,针对性地进行基于BIM的数字化协同管理平台建设。通过模型轻量化及平台功能开发,严格按照行业现行规范、标准等相关要求,将工程建设过程中涵盖所有参建单位协调管理工作的基础流程框架与BIM模型进行关联,让项目BIM模型在同一平台(无论是PC端还是移动端)实现上手快、可操作、可运用的功能,大幅度提高在项目中的应用广度。

在项目开展过程中,积极利用融合型团队优势,下放开发权限,理清团队工程管理人员在一线工作过程中的各方需求,定期反馈到团队,并进行针对性的应用点拓展。

(1)通过BIM+大数据,将日常质量问题、安全隐患等数据进行定期整理、分析、展示,让参建各方管理人员更加直观、精确地对各类隐患点进行有效管控。

(2)通过二维码及模型轻量化,进行关键节点施工技术交底以及项目各类样板预览,在施工现场对应区域进行推广,让一线作业人员同样可以通过常规、便捷的操作参与到BIM技术应用中(图3)。

图 3 辅助一线管理人员工作

(3)通过无人机、VR及室内全景技术与模型相结合,在项目整体进度得到全面直观呈现的同时,为项目管理过程中各类型验收提供辅助,让隐蔽工程具有更好的可追溯性。

(4)通过4D进度模拟,将进度计划产值与模型等进行整合,更加高效地进行进度分析、控制、进度展示。

(1)管理价值。通过基于BIM的融合应用,截至目前,项目团队共编制完成6本标准体系管理制度,获得300G以上的BIM过程资料(模型占比60%),协同管理平台共计开发出16项流程类型,登录次数达5万余次,线上流程发起总数3000余条,并逐步形成一套基于BIM全过程集成应用+工程监理的标准管理体系,从而实现了参建各方在工程项目管理施工阶段的数据全融合、状态全可视、业务全可管、事件全可控目标。

(2)经济价值。通过对BIM应用点的融合与拓展,以及对BIM协同管理平台的高效使用,截至目前,共计节约成本600万元,节约工期106天。

来源:《重庆建筑》

文:加崇曦 袁霁野

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!

相关培训