BIM如何帮助智慧城市?倾斜摄影三维辅助BIM+GIS在城市轨道交通规划选线中的应用

一、概述

近年来无人机倾斜摄影技术在低空摄影测量领域得到了快速的发展,本文基于该技术获取了试验区范围内的实景三维模型。针对城市轨道交通规划选线,将倾斜摄影测量应用于BIM+GIS技术,有效整合、兼顾轨道交通线路周边的地上、地下信息资源,对选线过程中的空间分析提供基础条件,为选择一条符合规划要求、经济合理、因地制宜、能充分发挥轨道交通社会经济效益的线路进行了研究和探讨。

二、背景

近年来无人机倾斜摄影技术在低空摄影测量领域得到了快速的发展,该技术通过在一个飞行平台上搭载多台传感器,同时从垂直、倾斜多个角度采集影像,以此建立能真实反映地物的实景三维模型,作为三维可视化大场景的基础。

城市轨道交通工程是一项涉及面广、考虑因素多、责任重大的系统工程,作为“龙头”的设计选线工作,把握着工程的总体进度,直接影响工程系统标准、规模、投资、效益及运营。并且线路在设计的过程中容易与地下管线管道、建筑物桩基础、既有交通设施等各种结构物发生位置冲突或者与地面建筑等发生景观冲突。若线路设计不合理,将带来大量拆迁、改造、改移和环境影响等问题,造成巨大的浪费。传统的二维线路设计表达信息有限,难以直观地观察、判断城市轨道交通线路是否与地形地物发生空间冲突,而在三维可视化场景中这类问题能得以解决。

BIM是在微观方面专门处理建筑内部信息的一项技术,特点是具有完善的内部信息,但是缺少整体定位信息。而GIS是在宏观方面专门管理空间地理信息的技术,它是从宏观的角度去关注整个世界。基于3DGIS平台将BIM模型数据与地理信息数据融合,能充分利用各类数据的优势,从宏观和微观两方面分析,为轨道交通科学、合理的选线设计提供服务。本文的研究中,针对轨道交通规划选线阶段,以宁波市区地铁的某“两站一区间”设计线路周边0.5km2范围为试验区,将无人机倾斜摄影技术与BIM+GIS技术相结合:试验区进行倾斜摄影,获取地面分辨率5cm的影像,以此建立实景三维模型;②将BIM模型数据与GIS数据融合在一个三维可视化平台上,有效利用和表达轨道交通线路周边地上地下的信息;③为选线过程中规划指标分析、站点合理性分析、拆迁评估等空间分析提供基础条件。对减少线路设计空间冲突、提高线路设计质量、解决目前二维的轨道交通线路设计方法存在的不足具有重要意义和作用。

三、无人机倾斜摄影测量

通过对试验区进行5镜头的倾斜摄影,充分利用倾斜摄影全方位、全要素、高效、大范围感知复杂场景的优势,并且由此建立有丰富纹理信息的三维实景模型,真实记录轨道交通线路周边的地形、地物情况,为三维可视化场景分析提供数据基础。

此次对于试验的航空摄影,采用无人机飞行平台搭载5台索尼QX1数码相机,获取不同方向的影像数据,中间1台垂直摄影,其余4台分别向4个方向进行倾斜摄影,前后倾角不大于40°,左右倾角不大于35°。相机上方安置有IMU导航系统,同时集成GPS定位系统,可以在曝光瞬间准确获取相机倾角及外方位元素。相关参数如下:

考虑到此试验区位于核心商务区,最高建筑为135m,并且结合地面分辨率的要求,设置飞行高度为200m。

正摄相机和倾斜相机的焦距均为20mm,地面分辨率为5cm。

传感器尺寸为5456×3632像素,像元为4.2μm。

航向与旁向重叠度均优于75%。

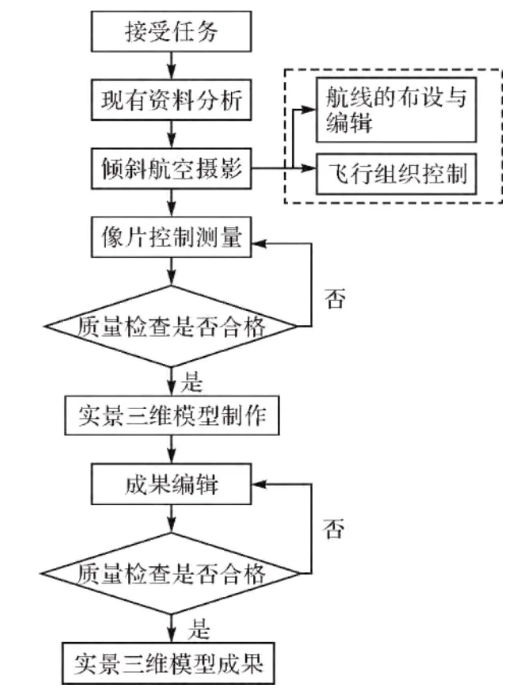

对试验区进行倾斜摄影的技术路线下图所示。

倾斜摄影测量技术路线

首先对现有资料分析,进行飞行前准备,接着实施倾斜航空摄影,为保证成果的精度,还需进行像片控制测量,之后进行三维模型制作,对于检查不合格的模型还需进行编辑、修补等工作。

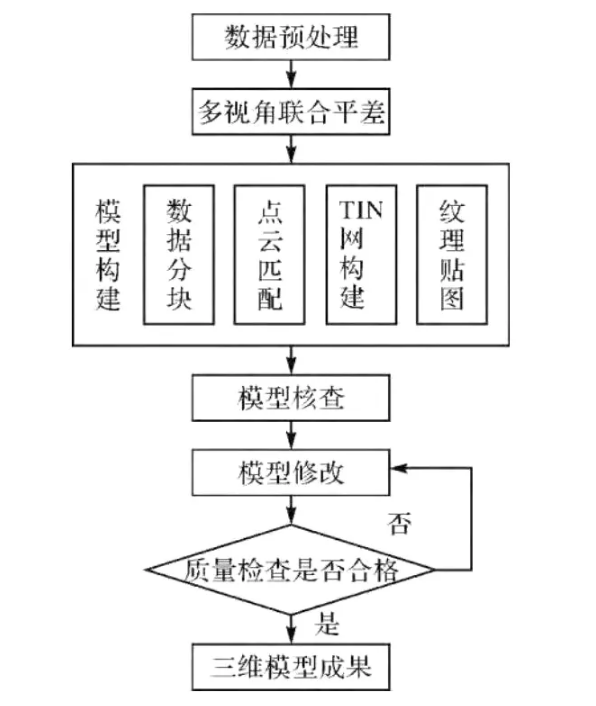

根据摄影测量原理,在Smart3D软件中对获得的倾斜影像数据进行数据预处理、多视角联合平差、模型构建、三维模型修改、检查等过程,最后进行整理提交,流程图下图所示。

三维实景模型制作流程

数据预处理:通过检查航摄数据、影像匀光匀色、畸变差校正等步骤对数据进行预处理,并且将垂直影像与倾斜影像分类、旋转为正向,便于后续操作。

多视角联合平差:不同于以往的正射平差,倾斜摄影联合平差需要充分考虑影像之间的几何变形和遮挡关系,对垂直下视拍摄的影像和4个倾斜镜头拍摄的影像进行混合平差。结合POS系统提供的外方位元素、相机安装位置关系、控制点数据实现多视角影像自检校区域网平差迭代计算,通过多次反复联合解算,最终得到符合精度要求的外方位元素。

模型构建:分析与选择合适的影像匹配单元,进行特征匹配,生成三维尺度的密集点云。根据生成的密集点云进行分块计算,点云自动转换为不规则三角网构TIN模型,之后进行模型纹理映射,输出OSGB格式三维模型成果。

模型检查及编辑:由于水面等易发生镜面反射的物体难以匹配到同名点,使得建好的模型会出现破洞。因此需要对模型进行检查,对于出现破洞的区域进行修补编辑。

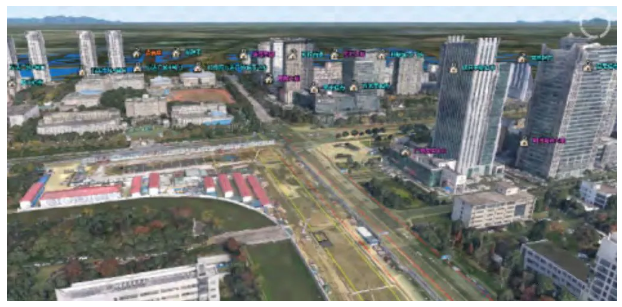

对试验区范围内进行无人机倾斜摄影后,建成的实景三维模型如下图所示。

试验区倾斜实景三维模型成果

试验区的倾斜实景模型能大场景、真实记录轨道交通沿线一定范围的地形地物,为后续结合BIM与GIS数据进行选线分析提供准确、真实的三维可视化场景基础。

四、辅助BIM+GIS应用于规划选线

在笔者所在单位自主研发的3DGIS平台系统上,基于倾斜实景三维模型大场景,加载反映现状的地理信息数据兴趣点数据(pointofinterest,POI)、建筑矢量面数据、地下管线数据)和反映规划的道路红线数据,通过集成BIM模型数据,从宏观和微观两个方面,对轨道交通线路一定范围内进行地上地下一张图管理,将轨道线路站点、区间的精确走向、标高信息等微观信息与宏观现状GIS数据结合,使得线路设计规划的时候能够兼顾各方面因素,综合利用信息资源。

轨道交通线网规划的控制范围十分重要,需要“早规划、早控制”,对轨道交通所需的建设用地进行预留,从源头上缓解用地矛盾。基于倾斜摄影实景三维模型数据,通过在3DGIS平台上加载道路红线数据,可以为后续应用提供有效查询和规划控制用地指标分析。

POI数据能体现兴趣点如房产小区、超市、商场、办公楼、重点建筑、文保单位等的名称、地址等属性,通过结合POI数据,能更为精细地反映现状信息,并且为后续的分析查询提供基础,对线路及出站口设置的合理性有很好的辅助作用。

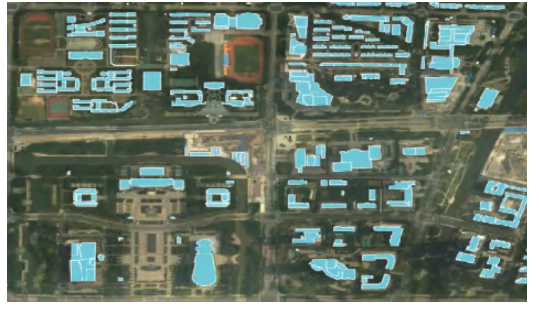

线路的经济性是规划轨道交通线路时需要重点考虑的问题。建筑矢量面数据包含了沿线每一幢现有建筑的面积、名称、用途等信息,为线路规划设计提供有关拆迁分析的基础。下图所示为3DGIS平台上的沿线部分建筑矢量面数据情况。

倾斜实景三维模型与POI数据、道路红线结合

建筑矢量面数据

对于线路的合理性规划不仅仅需要考虑地上部分,对于地下部分也要进行反映与分析。在GIS平台上加载地下管线的三维模型,能清楚展示出给水、燃气、排水等管线的走向及分布,并且对相关属性进行查询,有效避免线路与重要管线的冲突,为轨道交通线路的地上地下一体化综合分析提供了参考依据。为了清楚显示地下情况,下图所示为将地形透明以后的BIM模型与管线模型的结合情况。

站点BIM模型与地下管线模型数据结合

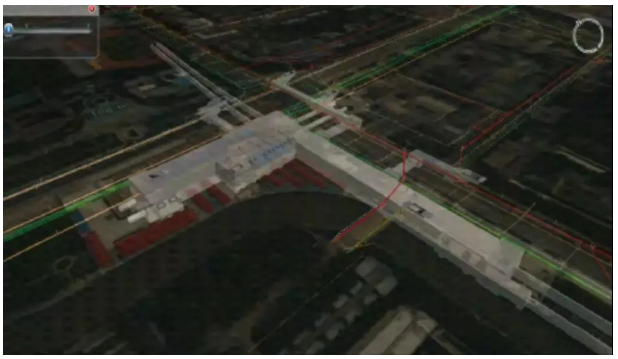

根据设计图纸,在建模软件Revit中建立试验区地铁站内部的BIM模型,能反映站点内各类管线设计的排布情况及相关信息。在3DGIS平台上将实景三维模型数据与BIM模型数据融合,可以从宏观和微观方面反映出现状和设计的协调情况。如下图所示。

站点BIM模型与实景三维模型结合

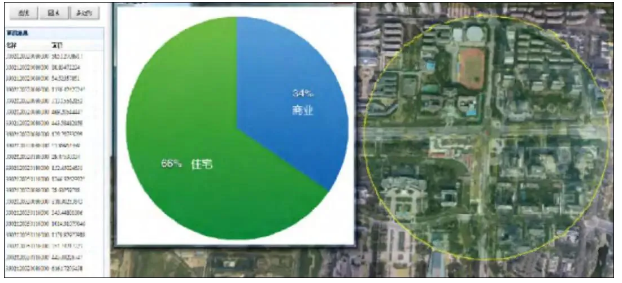

城市轨道交通规划选线要充分考虑线路与周边建设的协调性,减少拆迁,降低建造成本,提高线路的经济性。对轨道交通沿线一定缓冲区范围内的建筑数量和建筑面积进行统计,以此分析出拆迁量,以及商业与住宅的占比,若基于此再挂接经济属性,可进一步分析拆迁成本,如下图所示。

拆迁量统计

五、结语

本文通过对试验区进行无人机倾斜摄影,以此建立实景三维模型,在可视化大场景的基础上将BIM+GIS的技术应用于轨道交通规划选线阶段,从而在规划指引下有效整合、兼顾轨道交通线路周边的信息资源,对选线过程中的空间分析提供基础条件,为选择一条符合规划、经济合理、因地制宜、能充分发挥轨道交通社会经济效益的线路进行了研究和探讨。

文章来源:测绘通报

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!

相关培训