如何学公路桥梁BIM?探究中国桥梁BIM的应用与发展趋势

中国桥梁产业状态

我国是有着悠久历史的伟大国家。幅员辽阔,河道纵横交错,著名的长江、黄河孕育了伟大的中华民族。我国古代桥梁辉煌成就举世瞩目,在东西方桥梁发展史中占有崇高的地位。如今,我国也有着巨大的桥梁产业体量。

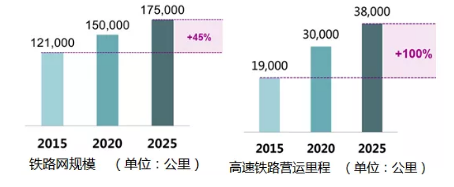

铁路

截至2015年,铁路网规模突破12.1万公里,其中高速铁路营运里程突破1.9万公里(世界第1)

到2020年,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里

到2025年,铁路网规模达到17.5万公里,其中高速铁路3.8万公里

特别是新建高速铁路线,部分线路桥梁比例高达80%

城市轨道交通

截至2014年底,全国有22个城市建成地铁95条,运营里程达到2900公里

到2020年预计将要再投入约2.5万亿元

建成轨道交通线网中,高架线所占比例均不小于30%;郊区线中,高架线的比例在50%左右

轨道上的广东

“十三五”期间,广东将安排重点项目119项,计划总投资3.22万亿元,重点推进十大建设工程

交通基础设施完成投资1.2万亿,新建成轨道交通约2100公里、高速公路超过4000公里

估算桥梁总长超过1000公里,总投资达800亿

大型桥梁亮点

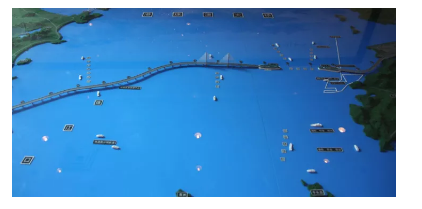

港珠澳大桥

全球唯一的深埋沉管隧道

为世界海底隧道工程技术提供了独特的样本

沪通长江大桥

建成后将成为世界上最大跨度的公铁两用斜拉桥

南京大胜关长江大桥

代表我国当前桥梁建造的最高水平

世界首座六线铁路大桥

绿色建造——桥梁工业化关键技术

随着高度城市化和持续的经济发展,世界各国在桥梁项目上的投资正在不断飙升,我国桥梁建设也迎来了一个新高潮。桥梁工业作为基础性建设行业,绿色建造技术在其中蓬勃发展。

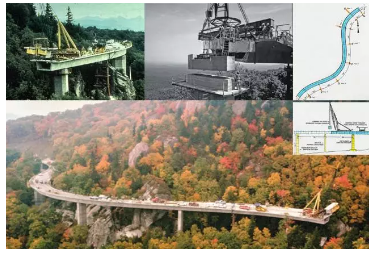

随着桥梁载重和跨度的不断增大,桥梁体积也不断增大,原有技术已不能满足桥梁施工工期要求,设计人员不断寻求新的建筑材料和施工方法,以便桥梁满足各种情况需求,同时使建造成本更低、建设周期缩短,预制装配式桥梁成为设计人员的首选,越来越多的装配式桥梁得以应用。

桥梁装配化实施发展趋势(产业升级)

整孔预制简支小箱梁——“工业1.0”

整孔预制箱梁——“工业1.5”

节段预制箱梁——“工业3.0”

工业化整孔预制桥梁

黄韩侯铁路芝水沟特大桥

采用预应力混凝土节段预制胶接拼装

美国LinCoveViaduct,NorthCarolina

节段预制施工现场

绿色建造实现目标:

钢铁、水泥等主要建材节约15%

建筑尘埃等排放量减少50%

由工程建设引起社会问题减少90%

实现“由工地到车间,由建造到制造,由农民工到产业工人”

引领其他行业的工业化进程

智能桥梁建造升级

新一代信息化技术正不断地推动着桥梁工程向智能化方向发展,从前期勘探设计,到施工建设,直至后期运营维护,新一代信息化技术都发挥着日益重要的作用。

BIM技术(建筑信息模型)

GIS技术(地理信息系统)

GPS技术(全球定位系统)

RS技术(遥感技术)

现代网路与通讯技术

现代传感技术

海量信息显示技术

数据库技术

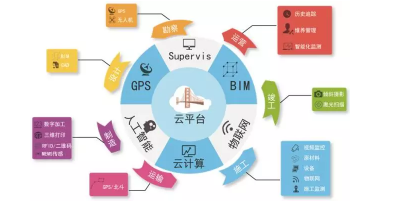

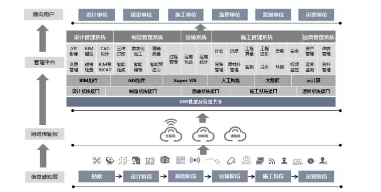

桥梁工业化综合信息管理平台

建立以BIM模型为基础,集合时间和项目管理的5D管理平台。

项目参与方的信息共享

使监管方式由人工提升为自动化、智能化

提高项目的经济效益、社会效益和技术竞争力

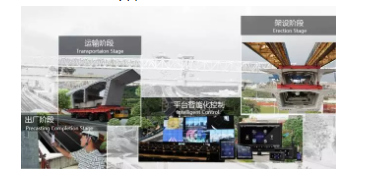

桥梁预制过程的智能化

节段预制的核心技术是三维线形控制,而三维线形控制通过两方面实现:

节段预制三维线形控制系统

短线法预制液压模板

桥梁运输过程的智能化

利用二维码、物联网、北斗定位和云计算技术,对预制节段的生产—制造—运输—架设等关键过程进行信息化、数字化、一体化的管理。

桥梁架设过程的智能化

通过集成机电技术、液压技术、信息技术、自动控制技术、智能传感技术打造综合性智能化机械设备

具备主动测量导向和纠偏的功能。主动、及时、科学的获取架设各过程的安全状态,及时预警

监管方式由人工提升为自动化、智能化;管理模式由被动提升为主动化、精细化

大型桥梁工程特点

参与单位多

协作性高

建设工期长

流动性强

技术水平高

易受外界干扰

规模大

资金投入高

自然因素

桥梁结构全生命周期智能管理平台优势

能够为项目全过程的各类决策提供科学依据,为产业链贯通提供技术保障

支持工程环境、能耗、经济、安全等的分析和模拟,实现虚拟建造

实现项目全过程的精细管理

能够实现工程项目全生命周期各阶段、各参与方、各专业之间的信息交换、共享和协同工作

促进建筑领域生产和管理方式的变革,推动建筑工业化、信息化和可持续发展

对推动建筑业技术升级和生产方式变革的作用和意义

平台特点

平台架构

随着桥梁智能建造技术的发展,桥梁建设一定会呈现巨大变化:未来桥梁会更先进,包括材料、结构、工艺的创新发展;未来桥梁会更智慧,搭载物联网、大数据、人工智能的新技术;未来桥梁会更具文化,更多的桥梁在保证功能性、安全性前提下,与周边的环境更加和谐。对于未来,我们一起期待。

文章来源:铁路BIM联盟

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!

相关培训