BIM如何做古建筑?BIM应用实例:中国古建筑的数字化保护

中华文化源远流长,作为中华文化最好载体的中国古建筑更是走过了一段光辉的岁月。独具特色的中国古建筑以精巧的榫卯连接和丰富多彩的彩绘在世界建筑之林独具一格、独领风骚。中国古建筑从最早的原始社会发展至今,产生了各式各样的风格、类型。从历史阶段划分,有稳重大气的汉式建筑、华美壮丽的宋式建筑、精雕细镂的清式建筑;从风格上划分有皖派、京派、苏派、晋派、闽派、川派六大派系;从结构类型上看,可分为井干式、干栏式、穿斗式、抬梁式等;从屋顶形式划分,有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、卷棚顶、赞尖顶。悬挂共和国国徽和毛主席画像的天安门就是一座单层、重檐歇山顶的京派抬梁式门楼。

天安门(图源网络)

应县木塔(图源网络)

然而,随着岁月的侵蚀,古建筑受到自然环境和人为因素的双重破坏,精妙绝伦的结构体系分崩离析、灿烂多姿的彩绘黯淡无光。现存的古建筑大都在时光之风中摇摇欲坠。但对其的保护还停留在原始状态,在信息技术蓬勃发展的今天,还在用传统的纸质文档记录信息、用二维的图纸描绘古建筑不由显得有些落伍。

为了让饱经沧桑的古建筑重新焕发出生命之光,国内外研究学者进行了繁多的探索工作但都无功而返。建筑信息化的发展催生出的BIM技术为古建筑数字化保护带来了曙光,VirtualHistoricDublin的研究员MauriceMurphy博士在2015首先提出了HBIM(HistoricBuildingInformationModeling)的概念将BIM技术引入历史建筑的保护之中,随后大批学者投入到此方向的研究之中。

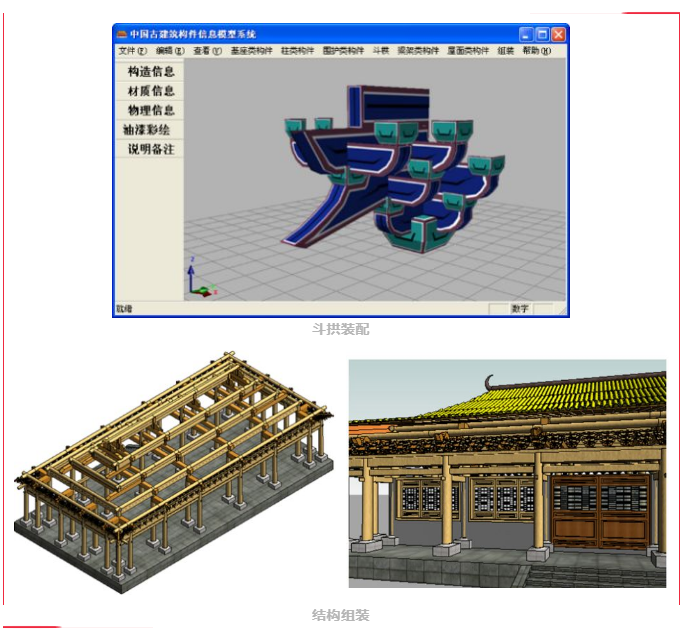

国内古建筑数字化保护研究的进程的进程并不比国外的晚,早在2012年,西安建筑科技大学的王茹教授就在国家自然科学基金项目“基于BIM的明清古建筑数字化保护与修复方法研究”支撑下开展了对古建筑数字化保护的研究。研究成果中包括一款明清古建筑保护系统,在此系统下,古建筑保护人员可以根据测绘结果建立出古建筑的三维模型,并在模型的基础上进行多专业协同工作、修缮方案模拟与评价、数据的导出与导入等工作。

BIM技术的古建筑保护实例

在2016承接横向课题“基于BIM技术的天津杨柳青仿古建筑修复及保护项目”时,将国基金的研究成果应用到了实际保护工程。

项目简介:

工程位置:天津杨柳青明清街,御河人家民俗文化区。

工程介绍:建筑主要延续明清民居建筑风格,多采用砖木结构。建筑彩绘主要采用苏式彩画及旋子彩画。

本工程占地面积约26700㎡,是杨柳青仿古建筑1999年建成以来第一次翻新修缮工程

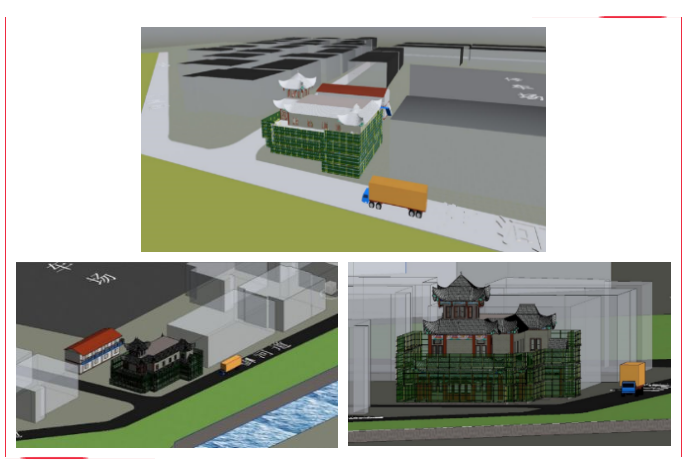

杨柳青仿古建筑群

模型建立:

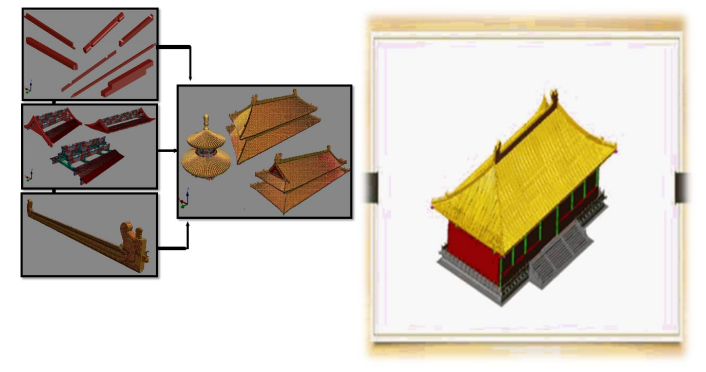

利用构件库系统进行古建筑模型的重组,便于施工人员理解结构组成,有利于古建筑的修缮工作。

古建筑模型重组

场地布置:

前期模拟好场地布置,则可以最大的节约施工用地,减少临时设施的投入,从而降低成本。同时通过对材料运输路线的方案模拟最大限度的减少场内的运输,减少材料的二次搬运。

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!

相关培训